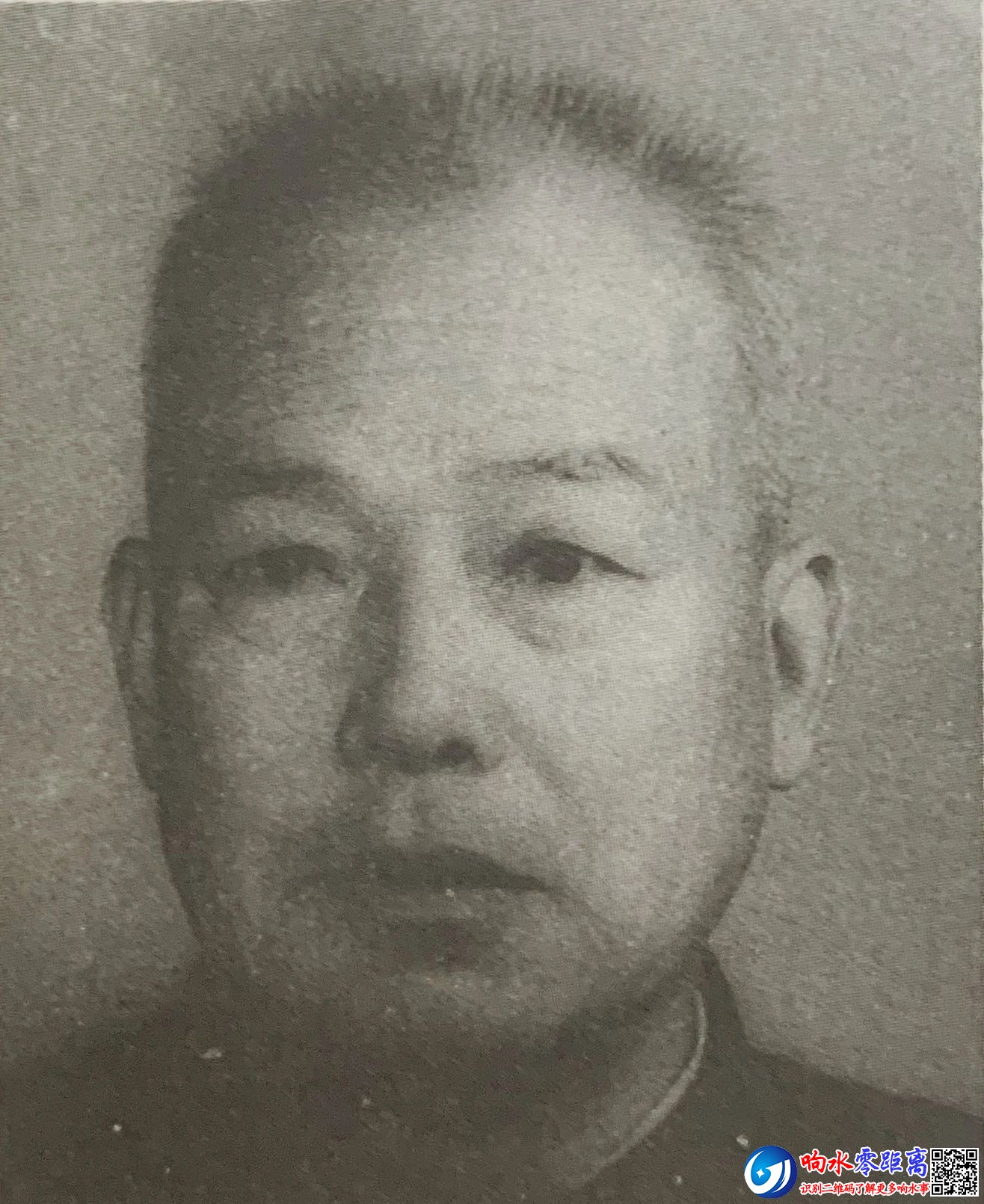

高储书(1922—2006),响水张集人,1945年参加革命,同年7月加入中国共产党。曾任滨海县委副书记、盐城地委农村工作部副部长等职,1975年5月至1977年5月任响水县委书记。1982 年离休,2006年8月因病去世。 高储书同志是响水县原张集乡月港村人,生于1922年7月。出生时家里穷得上无片瓦、下无立锥之地,母亲是在月港港南一户人家的车屋里生的他。那时,全家仅靠着父亲“打行伙”维持生计,直到土地改革时全家才分得8亩花碱田和两间房屋。 高储书同志排行老四,上有三个哥姐均死于霍乱,他九岁时也得了风湿症,因无钱治疗致双腿终身残疾,走起路来一瘸一拐。也就在九岁那年,他很幸运地进入私塾读“寒学”。原来村上一位办学的绅士为了领取上面按人头拨发的助学金,把他给凑上了数。这对高储书来说是个天大的好事,他这一读就欲罢不能,整整读了十个“寒学”。他读书异常的勤奋,记性又好,学习成绩一直是名列前茅。那教书的姓谢和姓罗的两个秀才都十分的钟爱他,倾其所学地教他,使他成为一个当时地方上少有的“知识分子”。 1941年,19岁的高储书在父母的张罗下结了婚,为了养家糊口,他到粮行给人家管账,后又到周集的贵沟教书。此时,正值日本鬼子侵占家乡,时局动乱,民不聊生,抗日救亡的烽火已在家乡的月港熊熊燃起。他受同族兄弟共产党员高定书、高锦书的影响,思想进步很快,积极要求加入党的组织。1945年7月,他由高锦书同志介绍加入了中国共产党,候补期两个月。在他积极要求入党时,时任支部书记的高锦书跟他说:“小老弟, 你可是上有老,下有小,自己的腿脚又不便,这事你可得要慎重考虑哟。”高储书坚定地回答道:“这社会,我看透了,只有共产党才是抗日救国的希望。在共产党的队伍里,我什么都愿意干!”1946年1月,他和高锦书同志一起参加了滨海县委组织的党员培训班。培训期间高锦书不遗余力地帮家庭困难的高储书克服困难。没吃的,给他带;没被子盖,就两个人合盖一床被;就连写字的笔,都是高锦书借给他的。一个多月的培训结束后,他被选留在县公安局工作。 高储书同志参加工作后,先后在滨海县公安局、张集区、县直机关长期从事文秘工作。解放初期,党的基层组织和政府机关里非常缺少有文化的党员干部,高储书同志所担负的工作相对来说比较繁忙,故致多年顾家不及。据他的大儿子高庆洪回忆说:“在他长达十三年的文秘生涯中,他总是忙。仅与家相隔二十来里、四十来里的工作单位,在我的印象中,他仅回家过一宿,连祖母仙逝他都未回家看一眼。祖母仙逝后,他写信把我和年迈的祖父托付给近房大伯,自己未回家伺奉过一次,村里人骂他不孝。” 1958年5月,高储书同志被组织选送到南京农学院干训班学习。在三年多的学习中,他勤奋刻苦。由于当时正处于三年困难时期,生活极度艰苦,营养不良加上劳累,他患上了浮肿病,但他仍坚持读完了大学的全课程。1961年7月,大学毕业后的高储书同志调盐城专署农村工作部任副部长,其后又调任水利局副局长。在专署部门工作十年,他勤勤恳恳,兢兢业业。给人的印象仍旧总是忙,一年三百六十五日,他不是在农村蹲点,就是在办公室里伏案工作。他曾被打成“五一六”分子,揪斗他的那天他正在黄沙河的工地上。批斗期间,他挨过无情的拳脚,也受过几天几夜的折磨……可就这样,都未能动摇他对党的信念,也未间断他对农业问题的思考。他在专区“五七”农场改造期间,儿子高庆洪去看他,他一边拾着棉花,一边在研究棉花的增产问题。儿子说:“老爸,别折腾自己了。”而他却微笑着说:“儿子, 我没事,一场洗涤我灵魂的暴风雨过去了。暴风雨的怒号往往也是种赞美,我要在这赞美声中弄出点名堂来!”从“五七”干校“解放”后,高储书同志被派往大丰县任生产指挥组副组长,从副处级一下降为副科级,有多少人为他鸣不平。可他却说,什么工作都要人干,我干这个不是挺好吗!调令送到的第二天,他就高高兴兴地去大丰县报到上班。 1975年4月,他从滨海县委副书记上调到家乡响水县任县委书记、县人民武装部政委;1977年,他因身体状况欠佳,组织将他调回市农林水办公室…… 高储书同志一生对党忠诚,对工作极端认真负责、任劳任怨,生活上极其节俭。在担任县委书记期间,县里配给他一辆吉普车, 他很少使用,而经常骑着自行车下乡调研、工作。他严格自律,从不以权谋私。在滨海县任职时,为他多年照看儿子的堂妹找到他想为自己的孩子安排个工作,他诚恳地告诉堂妹:“我不能违反共产党的纪律,私自给外甥安排工作。”堂妹流着眼泪失望地离开了滨海。在响水任职期间,受他委托一直照料他父亲晚年生活的堂哥找到他,要他为小孩找份工作,他也断然拒绝。故家乡有人说他没人情味…… 高储书同志于1982年离休,2006年8月,在盐城病逝,享年85岁。作者:何志宽 |